【マウンテンバイクとは?】種類やブランドの基本情報と初心者向け自転車選びのコツ

スポーツ自転車が初心者の方がしまなみ海道でレンタサイクルを借りてサイクリングをしてみると「自転車は欲しい!」ってなる方が多いそうです。自分のスタイルにぴったりの一台に出会っていただけたら嬉しいなぁと思っています。このページでは「マウンテンバイク」と呼ばれる自転車についてご紹介します。

こんにちは。しまなみ海道在住のカワイユキと申します。自転車やサイクリングを始めてみたいビギナーの不安や疑問を解決するための情報を、私の体験に基づいてご紹介しています。

初心者でも自転車趣味を安全に安心して始められるガイドブックのようなページを目指して作っている個人ウェブサイトです。私の記事がもしお役に立ちましたらサポートをお願いします。なお、業者様からの掲載依頼はお断りしています。

マウンテンバイクとは

「マウンテンバイク(MTB)」はその名前の通り、山岳地帯や悪路での走行に適応したタイプの自転車で、見た目の印象では頑丈そうなフレームと太いタイヤが特徴的。東京オリンピックでも開催されたような、障害物のある林道コース(パーク)を周回するクロスカントリー競技をはじめとして、海外などではアドベンチャー系の山岳自転車レースなどにも使われる自転車です。日本では1980年代後半にマウンテンバイクブームがあったので、馴染みがある方も多いかもしれませんね。

舗装路でスピードに特化したロードバイク(※)と比べると重くてとにかくタフな印象、真逆の自転車タイプともいえる「マウンテンバイク」。マウンテンバイクは車で言うとジープやジムニーのような無骨で実用的、アウトドアに似合う自転車とイメージすると分かりやすいかもしれません。衝撃を吸収する機構(サスペンションと呼ばれます)が付いていたり、急な坂道も登れるように幅広い変速ギアが付いていたりします。オフロード走行時にはブロックタイヤと呼ばれるゴツゴツしたタイヤを履きます。アウトドアライクなファッションが好みの方にもおすすめですね。

もし自転車をあらゆる天候条件で使う予定があるなら、極限の条件や地形に対応できるマウンテンバイクは、購入する自転車タイプの選択肢になると思います。また、マウンテンバイクを通勤用として利用する方ももちろんいます。都市部の舗装路であっても所々に小さな凹凸であったり段差であったりがあります。ロードバイクだとストレスになるようなこうした細かな段差も、マウンテンバイクなら気にならないでしょう。

- マウンテンバイクってどんな自転車?

- マウンテンバイクの種類

- 初心者向けのおすすめブランド

フラットなハンドルバーなので、割と直立した楽な姿勢で乗ることができ視野も確保しやすいのは、通勤者にとってプラスの要素です。まとめると、マウンテンバイクは快適さと耐久性に重点を置いた設計で、山岳地帯や悪路での走行に最適です。また、都市部での通勤やレジャーライドにも利用できます。

※ロードバイクについての情報はこちらのウェブページにまとめています。

マウンテンバイクにもいくつか種類があるので、おおまかにご紹介しようと思います。

凸凹の多いオフロードの林道やマウンテンバイクコースを楽しむのが目的であれば、それなりに高品質で安全性が確保されたマウンテンバイクを用意することが必須です。安価なマウンテンバイク風の自転車などは、こうした本格的なトレイルには対応していないこともあります。街乗りメインであれば問題ないですが、本格オフロード走行となると安全のためにもオフロード適合車かどうかは重大な問題です。

AD (Googleアドセンス広告)

マウンテンバイクの種類

一言でマウンテンバイクと言っても様々なスタイルの競技があるので、それぞれの競技の特性に合うように自転車が設計されていて幾つかの種類に分かれています。日本で言うところの遊歩道、英語圏ではトレイルと言いますが、こうした未舗装道を楽しむことに特化したトレイルマウンテンバイク、下り山道に特化したダウンヒルマウンテンバイク、ジャンプすることに特化したダートジャンプマウンテンバイクなど用途に応じて様々な種類があります。

クロスカントリーMTB

初心者の方で最初の一台としてマウンテンバイクを選ぶ場合、「クロスカントリーマウンテンバイク」という種類のマウンテンバイクを選ぶのがおすすめです。クロスカントリーは「XC」と表記されることもあります。比較的軽量な作りでスピードを重視しているのでクロスカントリーレースで使用され、山版のロードバイクのイメージですね。もちろんプロ仕様のマウンテンバイクもありますが、このジャンルには低価格帯のエントリーモデルも多く販売されているので選択肢も多いです。

登り坂に対応するために幅広いギア(小さなギアから大きなギアまで何段階にも変速できます)を備えています。また、クロスカントリーマウンテンバイクはマウンテンバイクの中でも、特にサスペンションのトラベル量(衝撃吸収機構が作動する量)が短くなっています。つまり、段差を越える時のグニグニが少ないので、小さな段差を軽快に効率的に越えていくことができます。あまりにグニグニが大きいと、つまり大きな段差をクリアすることに特化したマウンテンバイクは、普通の道を走る際には非効率かもしれません。

自転車通勤での利用を考えている場合には、このクロスカントリーマウンテンバイクのエントリーモデルは快適性という面でもおすすめです。キャリアなどを装着できるモデルであれば、サイドバッグなどのカバンを付けて大容量の荷物を運ぶツーリングバイク(※)としても利用されることがあります。

※ツーリングバイクについてはこちらのウェブページでご紹介しています。

続いて、サスペンションの違いによる区分もあるので、代表的な2タイプをご紹介します。

サスペンションによる分類

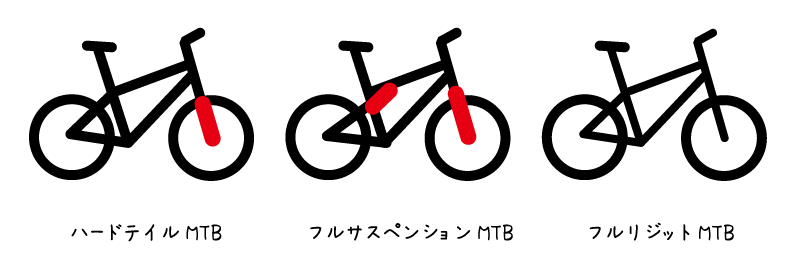

マウンテンバイクの中には、よりラフな感覚で乗れるサスペンションが付いていない「フルリジット」と呼ばれるタイプもありますが、やはりサスペンションが付いていることがマウンテンバイクのステレオタイプだと思います。このサスペンションが自転車のどこに付いているのかで、大きく「ハードテイルマウンテンバイク」と「フルサスペンションマウンテンバイク」に分けることができます。

ハードテイルMTB

「ハードテイルマウンテンバイク」は前側(フロントフォーク)にのみサスペンションを持っているマウンテンバイクです。テイル(後ろ側)がハード(硬い)という意味ですね。つまり、ハンドルの下部のみがグニグニするマウンテンバイクです。多くのクロスカントリータイプで採用されているスタイルで、比較的手頃な価格で、サスペンションが一つだけ付いているという面ではメンテナンスも比較的簡単です。ハードテイルマウンテンバイクのいくつかのモデルには、サスペンションをロックする装置がついていることもあり、都市部での舗装路の走行時、特に通勤時には無駄にパワーを失うことなく乗ることができますね。

ハードテイルマウンテンバイクは比較的軽量で、ちょっとした未舗装路や常設パークから舗装路まで幅広い路面に対応し、軽快な速度を出すことができるように設計されています。とてつもなく荒れたトレイルを走破することやエクストリームなライドを目指すのでない限り、初心者の方が最初に選ぶ一大のマウンテンバイクとしては、こちらのハードテイルという種類を選ぶと間違いがないと思います。

フルサスペンションMTB

フルサスとも略称される「フルサスペンションマウンテンバイク」は、デュアルサスペンションマウンテンバイクとも呼ばれ、フロントとリアの両方で衝撃を吸収します。つまり、ハンドルの直下の部分(フロントフォーク)と後輪と本体を繋ぐ部分(リア)の両方にサスペンションが付いています。サスペンションのトラベル量も長く、ジャンプやとても荒れた地形に挑戦するようなエクストリームなサイクリングに挑戦する場合には、フルサスペンションマウンテンバイクはいい選択肢となります。

そこまでエクストリームな使い方は考えていないという方でも、まず見た目が「これぞマウンテンバイク!」という、どんな道でも行けますよというようなかっこよさが魅力的です。サスペンションが2カ所にあることで、どうしてもその分の重量が重くなること、メンテナンスがより複雑になること、舗装路では逆に非効率になることがあることなどのデメリットを理解しておくといいかもしれませんね。

フルリジットMTB

サスペンションがマウンテンバイクに導入される前の、マウンテンバイク黎明期の姿を残すマウンテンバイク「フルリジット」。フロントにもリアにもサスペンションがないので、マウンテンバイクならではの無骨さとシンプルさを兼ね備えた美しさがあります。大きな段差を越えていくようなオフロード走行には、サスペンションがあったほうがいいですが、街乗りメインならこちらも選択肢としていい感じです。サスペンションがない分、全体の重さが軽いですし、サスペンションのメンテナンスも不要。ロードバイクとマウンテンバイクの中間的な自転車であるクロスバイクに近いですが、フルリジットマウンテンバイクはよりアウトドアな印象です。シンプルな美しさがあるので、ファッションにも合わせやすいマウンテンバイクでもあります。

個人的に、最初の1台のマウンテンバイクならハードテイルがおすすめかなぁと思います。

AD (Googleアドセンス広告)

マウンテンバイクの仕様の違い

変速ギアの枚数

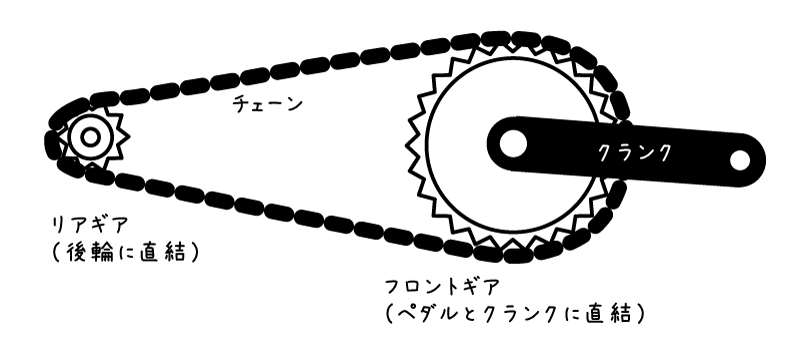

多くのマウンテンバイクでは、ロードバイクと比べて多くの枚数の変速ギアが付いているモデルが多いです。一般的に変速ギアは前側(フロントギア)と後ろ側(リアギア)の2か所に付いていて、ペダルを踏みこむことでフロントギアを回してチェーンを回転、後輪に繋がっているリアギアを回すことで自転車は前進します。フロントギアが大きいほど・リアギアが小さいほど(ギア比として比率で扱われます)、踏み込む力が要りますがペダル一回転で進める距離が長くなります。逆にフロントギアが小さいほど・リアギアが大きいほど、一回転で進める距離は短くなりますが、少しの力で回すことができます。つまり坂道では、少しの力でたくさんの回数を回すことで登りやすくなります。

マウンテンバイクの場合、フロントギアには3枚ほど、リアギアには8~10枚ほどの変速ギアが搭載されていることが多いです。よく「24段変速」などと見かけるのは、前側3枚×後ろ8枚=24段のことを指します。前後の組み合わせで総変速パターンが変わるわけです。基本的には枚数が多いほど急な坂道など様々な道に対応できるという認識でいいと思います。ただ変速ギアの枚数が多い分、自転車を始めたての頃は快適な走行のためのコツの習得には少し時間が掛かります。

例えば「アウターロー」「インナートップ」と呼ばれる前後ギアの組み合わせは、チェーントラブルの原因になることも。前後で「重×軽」「軽×重」の組み合わせにすると、チェーンが斜めに引っ張られ、回転の効率が悪くなるだけでなく、チェーンが落ちるといったトラブルの原因となります。変速ギアが多い自転車を手に入れたら、変速ギアの仕組みを調べてみて、様々な傾斜の道に挑戦しながら変速のコツを習得していくといいですよ。

フロントギアは外側の大きなギアをアウター、内側の小さなギアをインナーと呼びます。一方でリアギアは外側の小さなギアをトップ、内側の大きなギアをローと呼びます。

コンポーネントのグレード

フレームやホイール、ブレーキ、変速機器などの各パーツを別々に買ってカスタマイズして自転車を購入することもできますが、多くの場合は、すでにほぼすべてのパーツが装備された「完成車」で購入することになります。「どのグレードのパーツが装備されているか」によっても価格帯が変わってきます。変速ギアやブレーキ、変速レバー、クランク、ブレーキなどの主要パーツはセットで設計されていて、主要パーツ群はまとめて「グループセット」や「コンポーネント」と呼ばれます。

グループセットのグレードはユーザーの分かりやすさのために、明確に区分され名前が付けられています。完成車のカタログや展示販売で、それぞれのマウンテンバイクのスペック表にはこのグループセットのグレードが書かれているので、価格や性能の根拠になるわけです。マウンテンバイクを購入する際に、どのグレードのパーツが装備されているかはひとつ参考になると思います。互換性があればあとからアップグレードすることもできます。世界でも高いシェアを誇る自転車パーツメーカー「シマノ」のマウンテンバイク用コンポーネント(シマノではグループセットをコンポーネントと呼びます)のグレードを大まかにまとめてみました。

| グレードの名称 | イメージ | 完成車の価格帯目安 |

|---|---|---|

| XTR | 最高性能を追求したプロフェッショナルなトップグレード。 | 40万円以上 |

| Deore XT | XTRの登場までハイエンドだった高い信頼を誇るグレード。 | 30~40万円程度 |

| SLX | レースからトレイルライドまで幅広いスタイルに対応。 | 20~30万円程度 |

| Deore | 上位モデルとの互換性を持ったエントリーグレード。 | 10~20万円程度 |

| ALIVIO | 低価格なマウンテンバイク入門向けグレード。 | 10万円以下 |

クロスバイクやツーリングバイクなどに、このマウンテンバイクの各種パーツを利用することもあります。例えばDeoreは当初、ツーリングバイク(ランドナー)向けのコンポーネントとして登場したブランドです。ロードバイクの各種パーツも明確にグレードが分けられていますが、Dura-Ace、Ultegraなど名称が異なります。

ホイールサイズ

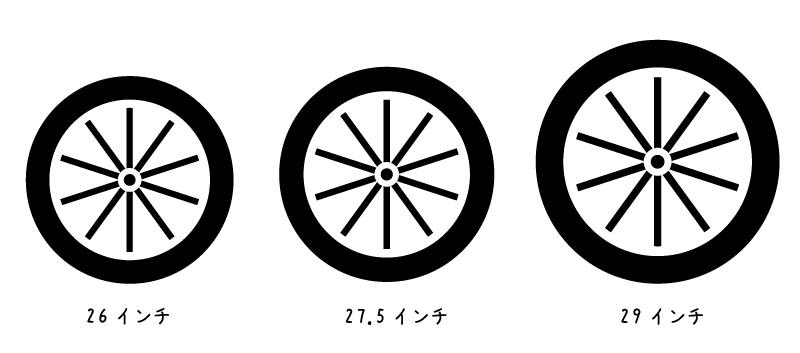

以前はマウンテンバイクには直径26インチというホイール(タイヤ)のサイズが主流でしたが、今はより径が大きな29インチのモデルが多く、それらの中間の27.5インチのものも出ています。この辺りはその時代の流行もあるようです。あと、「インチ」という単位は使い慣れないですが、自転車のホイールサイズではよく使われます。もちろん、数字が小さいほどより小さなタイヤ、数字が大きければ大きなタイヤということを意味します。26インチに比べて29インチのタイヤは、直径が3インチ=約7.6cmほど大きいです。

自転車のタイヤは径が大きいほど、小さな段差を乗り越えやすくなります。マウンテンバイクで径の大きなタイヤを履いていれば、より段差を気にせずにガンガンと走り抜けることができることを意味します。一方で、小さな径のタイヤの方は、小回りの効きやすさ、つまり操作性にメリットがあります。街乗りがメインの使い方であれば、気にならない程度だと思いますが、意外に見た目は違いますので、見比べてみるとだいぶ印象が変わってくると思います。

マウンテンバイクの本

自転車雑誌「Cycle Sports」を出している八重洲出版などから、マウンテンバイクの入門、マウンテンバイクの楽しみ方などをまとめた本が出版されています。「自転車日和」「折りたたみ自転車&スモールバイクシリーズ」などを出版している辰巳出版からは、日本で唯一のマウンテンバイク専門誌「MTB日和(マウンテンバイクびより)」が出版されています。

マウンテンバイクの歴史

舗装路がまだ少なく未舗装路が多かった時代は、そうしたオフロードを走行できるように工夫された自転車が存在し、それらをマウンテンバイクと呼ぶかどうかには「マウンテンバイクをどう定義するか」によって議論が分かれるようです。1880年代に米軍が馬の代わりに導入したオフロード自転車、1900年代初頭に始まったオフロードレースの自転車、1950年代にアメリカの愛好家が作った「Woodsie Bike(ウッジーバイク)」の呼ばれる自転車…などなど。

一般的に、マウンテンバイク発祥の地として知られるのはアメリカのサンフランシスコの北にあるマリン郡。山間部のダート道をサイクリングするスポーツとしては、1960年代後半から70年代前半にかけて「Larkspur Canyon Gang(ラークスパーキャニオンギャング)」と呼ばれるヒッピーグループが始めたとする説が有名です。当時「Klunker(クランカー)」と呼ばれた改造自転車で誰が一番速く山を下れるかという勝負をしていたそうで、少しずつ競技性が加わっていったようですね。このあたりは、アメリカのドキュメント映画「Klunkerz: A Film About Mountain Bikes (2006)」に詳しいです。

その後、1980年代にかけて各所でダウンヒル向きの自転車が製作されるようになり「マウンテンバイク」と呼ばれるようになってきます。そして1981年にアメリカの自転車メーカー・スペシャライズドにより発売された「Stumpjumper(スタンプジャンパー)」という量産マウンテンバイクがアメリカ発で全世界へと一生を風靡。日本にも1980年代後半に第1次マウンテンバイクブームと呼ばれるムーブメントが訪れます。自動車やオートバイのサスペンションを自転車用に開発するなど技術的にも進歩し、現在の多様で豊かなマウンテンバイクへと繋がっていきます。

自分たちが好きな自転車で山を駆け抜けたいという衝動的な遊び心から始まっているのが、マウンテンバイクがわくわくさせてくれる魅力の根源なんだなぁと感じます。キャンプや登山、カヤッキングなどアウトドアで自然を満喫することが大好きな方には一番おすすめできる自転車タイプがまさにマウンテンバイクです。

自転車の歴史も調べてみるととても面白いですよ♪

AD (Googleアドセンス広告)

マウンテンバイクのブランド

マウンテンバイクのブランドも、ロードバイクと同じくかなりの数があり、全てを挙げることは困難です。世界的な大手の自転車総合メーカーのほとんどがマウンテンバイクも販売しています。もちろん、細かなブランドやモデルごとの違いもありますが、ロゴやデザインのかっこよさから選んでみるのも一案です。個人的な偏見で、エントリーモデルのクロスカントリーマウンテンバイク(ハードテイル)のモデルを販売している人気ブランドをピックアップしてみました。参考になさってください。

Specialized

・有名なモデル: Stumpjumper、Turbo Levo

「Specialized(スペシャライズド)」はカリフォルニア州モーガンヒルで1974年に創業した総合自転車メーカー「Specialized Bicycle Components」社のブランドです。創業者のマイク・シンヤードさんがヨーロッパ自転車旅行に出かけたことをきっかけに、イタリアの自転車部品の輸入業を開始。自社ブランドの自転車パーツの販売、ツーリング自転車やロードバイクの販売、80年代にはマウンテンバイクの歴史で先述したスタンプジャンパーというマウンテンバイクの世界的大ヒットなどを経て、世界的な総合自転車メーカーとなっていきます。ワシントンDCのスミソニアン博物館に展示されているスタンプジャンパーをルーツに、スペシャライズドのマウンテンバイクは毎年革新を続けています。というのも、スペシャライズドのブランド哲学は「Innovate or Die(革新か滅びるか)」。自転車そのものの機能の向上だけでなく、フレームに工具やチューブの保管場所を組み込む SWAT テクノロジー (“Storage, Water, Air & Tools”の略) の開発など、サイクリストのよくある悩みに寄りそうような独自の問題解決の提案なども。

Kona

・有名なモデル: Process、Honzo

数ある自転車ブランドの中には、ロードバイクの製作からではなくマウンテンバイクの製作から始まった企業もいくつかあります。カナダのバンクーバーでダン・ゲルハードさんとジェイコブ・ヘイルブロンさんの二人が1988年に立ち上げた「Kona(コナ)」もそのひとつ。マウンテンバイク競技の有名な選手であるジョー・マレー選手と協力して、カスタムのスチールハードテイルMTBを製造したことから始まりました。バンクーバーはノースショア山脈という有名な山地に近い立地なので、マウンテンバイクが盛んだった地域であることも「Kona」のルーツにあるのでは、と感じます。その後、コナは、ロードバイク、通勤用自転車、シクロクロスなど多様な自転車も販売。コリー・ウォーレス選手ら各競技の世界チャンピオン、プロのマウンテンバイクレーサーにも自転車を提供し続け、現在、コナの自転車は世界60カ国以上で販売されているそうです。また、コナは国際マウンテンバイク協会などを通じて、マウンテンバイクを楽しむ環境整備にも力を入れている企業でもあります。アフリカを支援するようなアドボカシー活動にも積極的です。

Canyon

・有名なモデル: Neuron、Grand Canyon

1985年にドイツのライン川とモーゼル川の合流地点として有名な都市・コブレンツで自転車パーツサプライヤーにルーツをもつ自転車ブランド「Caynon(キャニオン)」。2001年以降は自転車メーカーへと転換、現在はロードバイク、マウンテンバイク、ハイブリッドバイク、トライアスロンバイク、電動アシストバイクなど幅広い自転車を製造しています。キャニオンは、ロードレースの分野でもさまざまなチームと提携し、例えば2014年にジロ・デ・イタリアを優勝したナイロ・キンタナ選手が使用していた自転車としても有名です。峡谷:キャニオンという名前の通り、マウンテンバイクのラインナップも非常に豊富。ハードテイルからフルサスペンションのマウンテンバイクまで、様々なマウンテンバイク競技、楽しみ方をできる自転車が揃っています。

Trek

・有名なモデル: Fuel EX、Supercaliber

1976年にウィスコンシン州ウォータルーで創業したアメリカを代表する総合自転車メーカー「Trek Bicycle Corporation」社のブランド「Trek(トレック)」。ほぼすべての価格帯で優れた自転車を製造する業界最大手のブランドの一つだけあって、幅広いラインナップのマウンテンバイクも揃えています。ツール・ド・フランスで活躍したランス・アームストロング選手が乗っていた自転車としてロードバイクのイメージも強いTrekですが、マウンテンバイクの分野では「Fuel EX」というモデルのマウンテンバイクが、10年以上に渡ってオールマイティ性を評価されているフラッグシップモデルです。また、トレックのマウンテンバイクは10万円前後の価格帯の入門モデルでも、かなりかっこいい印象で、サイズ展開が多いのも小柄な女性ライダーにも嬉しい所。最近は、カスタムオーダーのプログラムもあり世界に一台だけ、自分だけの自転車を作製することもできるんです。

Giant / Liv Cycling

・有名なモデル: Trance、Talon

・女性向けモデル: Intrigue、Lurra

1972年に台湾で創業した「Giant Manufacturing(巨大機械工業股份有限公司)」による世界的な自転車ブランド「Giant(ジャイアント)」。手ごろな価格帯の入門モデルからハイエンドのプロ仕様の自転車までほぼすべての価格帯のモデルを、ほぼすべての自転車ジャンルでラインナップしています。マウンテンバイクもトレイルを楽しむレジャー用から、ハードな山岳レース用まで。ジャイアントで有名なマウンテンバイクのモデル「Trance」は、15年以上アップデートされ続けて、そのオールマイティ性から多くのユーザーに信頼されています。また、2008年には世界初の女性専用自転車ブランド「Liv/Giant(現Liv Cycling)」を立ち上げ。IntrigueやLurraといった女性向けのマウンテンバイクも幅広いラインナップで販売されています。

Cannondale

・有名なモデル: Scalpel、Habit

「Cannondale(キャノンデール)」は、1971年にコネチカット州で創業のアメリカの自転車ブランドです。長年「Cannondale Bicycle Corporation」社の自社ブランドでしたが、現在は「Dorel Industries(ドレル・インダストリー)」傘下のブランドとなっています。ちなみにキャノンデールとは、コネチカット州の駅名なんだそう。自転車の製造と設計に対するユニークなアプローチで知られるキャノンデール。マウンテンバイクの分野では、リアにサスペンションがある自転車を世界で初めて量産した自転車ブランドとしても知られます。フロントフォークが片方したない「LEFTY」というシステムのマウンテンバイクも世界を驚かせました。ドレル傘下になってから、独自路線のユニークさという面では少し物足りなさを感じるユーザーも多いようですが、サイクリングにおけるパフォーマンスと快適性に根強いファンが多いブランドです。

この他にも様々なブランド

ここで取り上げたのはほんの一部。エントリーモデルのマウンテンバイクを発売している自転車ブランドはたくさんあり、それぞれに得意分野だったり特徴、デザインなどが違います。自転車屋さんによっても得意にしているブランドも違ってくると思います。機能はもちろん、見た目のデザインも。自分のスタイルや好みに合った一台と出会える一助になれば幸いです。

自転車には自動車と違って定期的な車検の義務がありません。ある意味、自分の責任で良い整備状態を維持する必要があります。自分でのメンテナンスが難しい場合は、自転車ショップでお任せする形になることが多いと思います。そのためにも信頼できる自転車ショップで自転車を購入するのがおすすめです。インターネットでの購入はおすすめしません。自転車を長く安全に乗り続けるためにもメンテナンスや修理の維持コストがかかることは知っておきましょう。

AD (Googleアドセンス広告)

スポーツ自転車を始めたい

初心者女子サイクリングのはじめ方

サイクリングに興味が出てきたり、スポーツ自転車を始めてみたいという初心者・ビギナーの方(特に女子)に向けて、サイクリングを始めるための情報をガイダンス的にまとめてみました。最初は分かりにくい自転車の種類や、サイクリングのスタイル、一緒に準備すべきアイテムやあると便利なアイテム、トレーニングの方法や注意すべきポイントなどを紹介しています。

スポーツ自転車にはどんな種類がある?

自転車にはさまざまな楽しみ方があります。スポーツ自転車とひとことに言っても、その種類はたくさんあって、初心者の方やサイクリングに興味を持ったばかりの方は、どんな種類があるのか、どこがどう違うのか、なかなか分かりにくいと思います。ロードバイクやマウンテンバイク、クロスバイクなどスポーツ自転車の特徴と、どんな使い方にぴったりなのかを大まかにご紹介したいと思います。

各部分の名前や基本的な仕組み

ロードバイクやクロスバイクなどのスポーツ自転車をこれから趣味にしてみたいなぁ、サイクリングを始めてみたいなぁという方に、ひとつハードルが高く感じるのが「専門用語」ですね。実際に自転車ショップに行ってみたり、すでにサイクリングを趣味にしている方にオススメ情報を教えてもらったり、そんなときに、事前にちょっとでも知っておくと何かと便利な「自転車の各部分の名称」について、必要な部分に絞ってご紹介できればと思います。

マウンテンバイク以外の選択肢も

マウンテンバイクは他の種類の自転車よりも重く、ゴツゴツした大きなタイヤがより転がり抵抗を生み出します。道路上で使用する際には、その追加の重さを感じることになり、サスペンションもパワーロスの原因となります。ですので、既にロードバイクやハイブリッドバイクに慣れている場合、マウンテンバイクを使用することは満足できないスピードやパワーの変化になるかもしれません。ただし、スピードやパワーを失った分、快適さ、頑丈さ、力強さが補われますので、本当に何を重視するかによります。

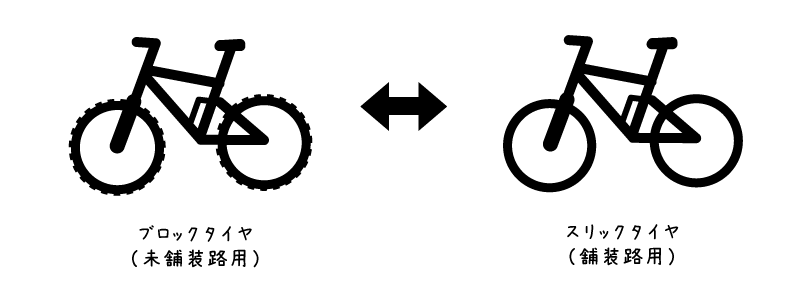

もしマウンテンバイクの特徴に魅かれるものの、より優れたペダル性能や速度、軽量性を求める場合は、クロスバイクを見てみると良いかもしれません。あるいは、マウンテンバイクをゴツゴツしたブロックタイヤから、舗装路走行に適したスリックタイヤに履き替えるという手もありますね。いろいろ試しているうちに、自分なりのスタイルが出来てくるのも楽しいものですよ。

自転車の楽しみ方は、本当に自由で幅広いものです。サイクリングを始めてみたいなぁ、ちょっといい自転車を買ってみたいなぁという初心者・ビギナーの方(特に女子)に向けて、サイクリングを始めるための情報をガイダンス的にこちらのウェブページにまとめてみました。最初は分かりにくい自転車の種類や、サイクリングのスタイル、一緒に準備すべきアイテムやあると便利なアイテム、トレーニングの方法や注意すべきポイントなどを紹介しています。