【ツーリングバイクとは】ツーリング車やランドナーってどんな自転車?

レンタサイクルを借りてしまなみ海道をサイクリングをしてみて、私も自転車は欲しい!ってなったら、まずは大きめの自転車屋さんに行ってみてください。一言でスポーツ自転車と言っても様々な種類の自転車があることに驚くはずです。このページでは「ツーリングバイク」と呼ばれる自転車についてご紹介します。

こんにちは。しまなみ海道在住のカワイユキと申します。自転車やサイクリングを始めてみたいビギナーの不安や疑問を解決するための情報を、私の体験に基づいてご紹介しています。

初心者でも自転車趣味を安全に安心して始められるガイドブックのようなページを目指して作っている個人ウェブサイトです。私の記事がもしお役に立ちましたらサポートをお願いします。なお、業者様からの掲載依頼はお断りしています。

ツーリングバイクとは

旅に特化した高汎用自転車

自転車の楽しみ方は無限大にあります。健康のためのレクリエーションやフィットネスとして、コミュニティやファッション、趣味、そしてスポーツ競技として。そのため、初めて自転車を探そうとするときどんな自転車が自分にあっているのか迷ってしまうこともあるかもしれません。ひとことに自転車といってもとても多くの種類があり、それぞれが異なる目的に合わせて作られているためです。

- ツーリングバイクってどんな自転車?

- ランドナーやバイクパッキングといったスタイル

- ツーリングバイクのおすすめブランド

今回、ご紹介するのは、競技とは真逆の楽しみ方とも言える「自転車での旅行」や「キャンプツーリング」といった旅に特化した「ツーリングバイク」という自転車です。ツーリングバイクは自転車旅行向きにデザインされた専用自転車としても販売されていますし、クロスバイクやマウンテンバイクを旅仕様にカスタマイズしてツーリングバイク化することもあります。

自転車を始めるときに、最も気軽な楽しみ方は「散策(ポタリング)」だと思います。家にあるママチャリでも町のシェアサイクルでもOK。近所をゆったりとサイクリングしてみるだけで、今まで気が付かなかったようなものや思わぬ抜け道を発見したり、季節を感じるような風景にときめいたり。この楽しみは自転車旅の第1歩です。

「まだ走ったことのない道へ行ってみよう」「隣の町まで行ってみよう」行動範囲が広がってくると、「より遠くへ自転車で行ってみたい」「まだ見ない景色を自転車で見に行ってみたい」という気持ちが湧いてくるかもしれません。この先に待っているのは短期~長期の自転車旅行への展開です。この方向性で自転車趣味を楽しみたい場合、ツーリングバイクは選択肢のひとつになり得ると思いますよ。

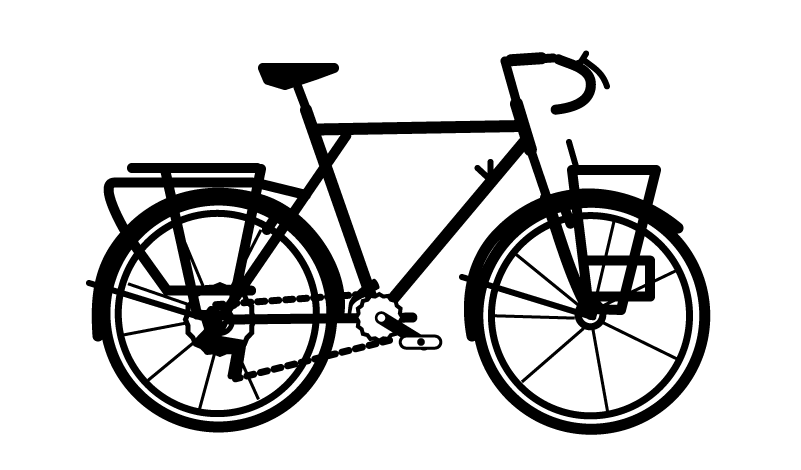

ツーリングバイクは、文字通り自転車旅行のニーズに対応した自転車タイプです。何時間も乗り続けられるように設計されたツーリングバイクは、長時間のライドでも快適にサイクリングをでき、身体への負担が最小限になるように設計。ツーリングバイクのフレームは長期の旅行でも荷物の重さに耐えられるように造りになっています。これにより、前や後にキャリア(荷台)を装備したり、パニアバッグやサイドバッグなどのカバンを装着し、かなりの量の荷物を運ぶことが可能に。

ツーリングバイクの積載力の高さは、サイクリングにキャンプの楽しみをプラスしたり、あるいは日常使いとして通勤用・買い物用の自転車としても応用できます。ノートパソコン、昼食、書類、着替えなどを背負うことなく運ぶことができるため実用自転車としてもかなり有能です。

荷物を運ぶということに特化したスポーツ自転車と言えるかもしれません。

長期の自転車旅行を考えている場合などは、自転車はもちろん、キャリアやサイドバッグ、キャンプ用品などの必須アイテムはケチらずに、出来る限り頑丈で高品質なものを用意することをおすすめします。旅先での自転車トラブルなどはストレスになりますし、場所や故障内容によっては現地で対応不可な場合も。安全な旅にも関わってきますので、旅スタイルに合ったクオリティのアイテムを購入しましょう。

AD (Googleアドセンス広告)

ツーリングバイクの種類

一言にツーリング、自転車旅行と言ってもさまざまです。日帰りから宿泊を伴う1泊2日程度、連休を使って旅する1週間程度の旅、1か月を超えるような長距離自転車旅行なのかといった期間や距離。宿泊はホテルなどの宿泊施設なのか、それともキャンプなのか。キャンプであれば自炊をするのかしないのか。夏なのか冬なのかによっても持っている衣類のカサが変わってきますね。

多くのツーリングバイクの場合、荷物が多くなれば必要に応じてキャリアを増設するなどして後からでも対応することができます。どの程度の量まで対応できるのか、あるいはどのようなキャリアを装着できるのかはその自転車によって変わってきます。「ダボ穴」と呼ばれるネジ穴が、自転車のどの部分に付いているかによっても、どのタイプのキャリアを装着できるのかが変わってきたりします。

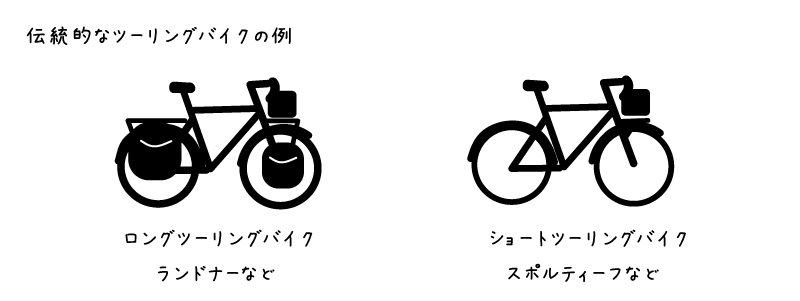

ロングツーリングバイク

長距離・長期間の自転車旅行に対応したツーリングバイクは、長距離の自転車旅行を中心に設計されており、あらゆる種類の地形で重い荷物を運ぶ能力に優れています。多くの場合、スチール(クロムモリブデン鋼※)製のより大きな直径のより重いフレームチューブを使っていて、剛性が高く耐久性に優れ、長距離でも快適にサイクリングができるようなデザインになっています。カバンに足が当たらないようにフレームデザインも考慮されています。その他の長距離ツーリングバイクの特徴としては、急な坂道を登るための幅広いギア比の変速ギアが付いていて、フロントキャリア(前の荷台)とリアキャリア(後ろの荷台)、軽さよりも快適性を追求したサドル、たくさんのネジ穴を備えています。

※クロムモリブデン鋼…伝統的に自転車のフレームに使われる鉄合金でクロモリとも呼ばれます。

ランドナー

長距離・長期ツーリングバイクの代表的な種類として「ランドナー」と呼ばれる日本ならではの伝統的な自転車があります。フランスの旅行自転車「ランドヌーズ」が日本で独自の進化を遂げた自転車で、特に1970年代の日本のサイクリングブームでは主流の自転車としてランドナー全盛期と言われます。クロモリフレームの細身でクラシカルなデザインが特徴的で、どこでも手に入れやすい(シティサイクルにも使わることが多い)太めの26インチのタイヤ、長時間の走行に適したドロップハンドル、革製のサドル、金属製の泥除けが前後に装備されています。私的に言うと「レトロ可愛い旅自転車」。ランドナーは全天候型の万能自転車で乗り心地がとても快適。前後のキャリアにサイドバッグやフロントバッグを付ける事でかなりの量の荷物も運ぶことができます。フォーク抜き輪行と呼ばれる特殊な輪行(自転車を分解して専用バッグに入れて鉄道などに乗ること)方法が可能なものが多く、まさに日本のツーリング環境に対応している旅自転車です。フレームビルダーと呼ばれる職人によるカスタムメイドなども有名なブランドが多い伝統的なジャンルですが、最近は、旅先での入手性が高いマウンテンバイク用のパーツを活用したランドナーが増えていたり、「ネオランドナー」という現代版ツーリングバイクが発売されたりと、時代に合わせた広がりもみせています。一方でこうした伝統的なツーリングバイクは生産中止や休止のモデルも多いのも現状です。逆に言うと他の人と被らない1台を見つけられるかもしれません。レトロなものが好きな方にもおすすめです。

ショートツーリングバイク

長期・長距離の自転車旅行では、多くの荷物を運ぶ必要があることが多く、自転車には積載力と耐久性が求められます。そこまで長期の自転車旅行を目指さない場合は、長期ツーリングバイクやランドナーのような太いタイヤや頑丈すぎるフレームは最適ではないこともあるかもしれません。より細いタイヤで速く効率的に走行でき、荷物の積載量も少なめ、つまり小さめのキャリアやラックで、よりライトな装備のツーリングバイクは、数日程度の短期の自転車旅行やキャンプを伴わない自転車旅行には最適です。

スポルティーフ

日本でツーリングバイク、ツーリング車というと、先述のランドナーと並んで「スポルティーフ」というタイプの自転車も広く愛用されています。こちらの名前もフランス語由来。ランドナーとスポルティーフの違いは他の自転車ジャンル同様に曖昧で、見た目もかなり似ているため違いが分かりにくいかもしれません。ランドナーと比べてより短期間の自転車旅行に特化した自転車タイプのことを指します。ロードバイクでよく使われる700Cというタイヤを履いているため、ロードバイクのように快走できます。サイドバッグを多用するランドナーと比べて、フロントバッグのみを装着するスタイルをよく見ます。一見すると、クロモリのロードバイクのようですが、泥除けが付いていたり、キャリアを装着できたりするランドナー的要素が入っています。ランドナーをより速く走れるようにした自転車とも、ロードバイクをより旅しやすくした自転車ともいえるかもしれませんね。

ランドナーやスポルティーフといった日本ならではの伝統的なツーリングバイクは、とにかく日本の風景に馴染む気がします。京都を旅していると、地元の方でもこうしたレトロクラシックな自転車に乗っている方をお見かけします。町そのものが持っている雰囲気や風景にマッチする自転車を普段使いするというのもありですね。

ツーリングバイク化

現代のツーリングシーンでは、ツーリング専用の自転車ではなく、マウンテンバイクやクロスバイクなどをカスタマイズして旅仕様にする方法がトレンドです。フランスで全盛だったツーリングバイクが衰退していったのも、マウンテンバイクの登場が大きかったという話も聞いたことがあります。オフロードもオンロードも走ることができ、とにかく頑丈、タフなマウンテンバイクを長期のツーリングに活用するのはたしかに合理的ですね。

マウンテンバイクベース

文字通り、マウンテンバイクをカスタマイズして荷物をたくさん積載できるようにした自転車タイプです。全てのマウンテンバイクが、ツーリングバイク化できるわけではありませんが、キャリア用のネジ穴さえ付いていれば難しいことではないと思います。長期のツーリングでは、多くのマウンテンバイクの特徴であるサスペンションが強すぎるとかえって非効率であったり、サスペンションのメカトラブルなどのデメリットもあります。そのため、クロスバイクに近いような、ハードテイルやフルリジットといったタイプのマウンテンバイクがツーリング化には向いています。前側にだけサスペンションが付いている自転車では、トラベル量(グニグニ具合)が小さいタイプのほうがいいです。

クロスバイクベース

完全なロードクロスバイクだとツーリングバイク化が想定されていないこともありますが、多くのクロスバイクにはキャリア用のネジ穴が付いているので、ツーリングバイクとして活用することができます。クロスバイクにキャリアを付けてサイドバッグで荷物を運べるようにすれば、通勤通学のマルチな1台としても活躍するはずです。クロスバイクでの近場の散策サイクリングをある程度楽しんだら、もっと遠くへ、もっといろいろな遊びも組み合わせて、ツーリングバイク化はその可能性を広げてくれます。キャリアが邪魔になれば外せばOK。積載重視から快走重視の1台にすぐに戻せます。

折りたたみ・ミニベロベース

多くの折りたたみ自転車やミニベロは、そもそも散策サイクリングを志向している自転車タイプです。鉄道や車でも運びやすい自転車は旅との相性が抜群!そのため、元からツーリングバイク化が想定されているモデルも多いという特徴があります。自転車ブランドによっては、専用のバッグやキャリアなども設計・販売されていることも。日本だけでなく海外でも近年、折りたたみ自転車やミニベロでの旅は、独自のツーリングスタイルを確立していて、しまなみ海道でもよく見かけるようになっています。比較的短期間のツーリングの選択肢として、とてもおすすめできるスタイルです。

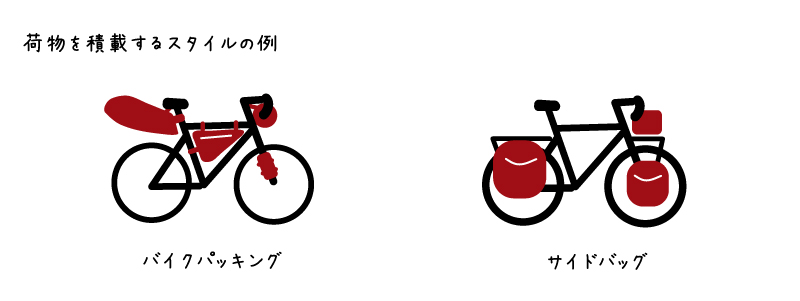

バイクパッキングによる方法

最近のツーリング系の雑誌では、サイドバッグスタイルではない「バイクパッキング」というスタイルの特集をよく見かけるようになってきています。バイクパッキングとは、容量多めなサドルバッグやフレームバッグ、ハンドルに固定するタイプのフロントバッグなど、キャリアを使わずに多くの荷物を自転車で運ぶスタイルのことを指します。サイドバッグスタイルに比べると、やはり容量の面で劣ることが多いのですが、最新のキャンプ道具などのツールの小型化や軽量化を背景に、このスタイルでもキャンプツーリングまでもできるようになってきています。

ロードバイクやシクロクロス

バイクパッキングは、ロードバイクやシクロクロスなどの本来的にはレース競技用に設計された自転車でも、長距離のツーリングを可能にします。ツーリング志向のあるようなグラベルロードバイク(軽い未舗装路も走れるロードバイク)を除くと、ロードバイクにはそもそもキャリアを装着するようなネジ穴がない場合がほとんどです。スポーツ自転車の中ではやはりロードバイクのシェアが高く、愛好家の中ではロードバイクの所有者が多いため、こうしたスタイルは多くの自転車にツーリングの可能性を広げます。キャリアがない分、重量の面でも優位性がありますし、そもそも高速走行を想定した自転車なので、より遠くまで1日で行くことができるツーリングスタイルです。

工夫とアイデア次第で、さまざまなスタイルができるのもツーリングの面白さですね!

エイ出版社による旅自転車ムック本

ランドナーやスポルティーフなどの日本の伝統的なツーリングバイクは、エイ出版社が詳しいムック本を出版しています。読み込んでいくとかなりマニアックな部分がありますが、美しい自転車の写真を眺めているだけでも楽しいですよ。こんな素敵な自転車でいつか旅が出来たらなぁと憧れてしまいます。

ツーリングバイクのブランド

ランドナーやスポルティーフといった伝統的なツーリングバイクには、オーダーメイドやセミオーダーメイドという選択肢があります。数は多くないですが、全国にはフレームビルダーという職人さんがいるショップがあり、埼玉の東叡社、京都のグランボアなどはその筆頭で、納車まで数年待ちということもあるそうです。興味がある方はそうした世界ものぞいてみて下さい。かなり沼が深そうですが。今回は、初心者の方でも最初の1台としてハードルが低いツーリングバイクも販売している自転車ブランドを中心に、勝手に独断でピックアップしてみたいと思います。

Araya / Raleigh

・ツーリングバイクモデル: Touriste、Federal

日本のツーリングバイク文化をけん引し、現在も伝統的なランドナーやスポルティーフのシリーズを出し続けている日本の自転車ブランド「Araya(アラヤ)」。新家工業株式会社によるブランドで、創業者の新家熊吉が1903年に木製の自転車リム製造を始めたことから始まる歴史ある企業で、日本で最初のマウンテンバイクとなった「Muddy Fox」など、日本の自転車メーカーとして有数の歴史を誇ります。「Touriste」や「Federal」などは、現在新車として手に入る数少ない量産型のクラシカルツーリングバイクのひとつとなっています。また、Arayaはイギリスの自転車ブランド「Raleigh(ラレー)」のライセンス販売もしており、ラレーブランドのツーリングバイクも販売しています。扱っている自転車ショップは、必ずしも多くはないかもしれませんが、日本企業ならではの信頼感とものづくりのノウハウが詰まった自転車で、長く楽しく乗り続けられるはずです。日本の量産型のランドナーでは丸石サイクル、ミヤタ、パナソニック、深谷などもありますが、生産休止や中止のモデルも多くなっています。

Surly

・ツーリングバイクモデル: Bridge Club

競技とは離れた自転車の楽しみ方を提案する「Surly(サーリー)」もツーリング系の自転車を販売しています。サーリーは1998年創業の比較的新しいアメリカ・ミネソタ州ブルーミントンを拠点とする自転車ブランド。スチール(クロムモリブデン鋼)を使ったクラシカルなスタイルを引き継ぎながら現代的でかっこいいデザインが特徴です。自転車文化やコミュニティを重視した独自のカルチャーを築き上げ、通勤通学から世界一周のアドベンチャー系サイクリストまで幅広いファンがいます。サーリーのツーリングモデル「Bridge Club」は、サイドバッグからバイクパッキングまで自分のスタイルに合わせてどんな楽しみ方もできるオールマイティ性の高い一台。海外の長期ツーリングでのシェア率がとても高いブランドです。

Kona

・ツーリングバイクモデル: ROVE

マウンテンバイクなど、自転車遊びを追求している自転車ブランドは、ツーリングバイクも幅広くラインナップしていることが多いです。例えばカナダのバンクーバーでDan GerhardさんとJacob Heilbronさんの二人が1988年に立ち上げた「Kona」。バンクーバーはノースショア山脈という有名な山地に近い立地なので、マウンテンバイクが盛んだった地域であることも「Kona」のルーツにあるのでは、と感じます。特に、アドベンチャー系の自転車のスタンダードともいえる「ROVE」のシリーズは、バイクパッキングからサイドバッグスタイルまで幅広い自転車旅行を楽しめる自転車です。スチールとアルミ二ウムの両方のフレームのいくつものモデルをリーズナブルな価格で展開しています。

Jamis

・ツーリングバイクモデル: AURORA、Sequel

アメリカのニュージャージー州を拠点に、1979年にRon Jamisさんが立ち上げた自転車ブランド「Jamis(ジェイミス)」も、多くのツーリングバイクをラインナップしていることで有名です。もともとはビーチクルーザーというサーファーがサーフボードを運ぶための自転車をメインに作っていたようです。サーリーと同じく、競技というよりは遊びとしてのサイクリングに志向性があるブランドなので、やはりツーリング系のモデルが充実。「AURORA」のような伝統的なツーリングバイクから、ツーリングを想定した現代的なロードバイクやマウンテンバイクまで、ツーリングのスタイルとしてもかなりの選択肢があります。ジェイミスのアドベンチャーカテゴリーの自転車には、キャリア用のネジ穴はもちろん、ボトルなどの台座も通常より多く付いているので、とても拡張性が高いです。

Marin

「Marin(マリン)」は、マウンテンバイクの自転車ブランドとして1986 年に設立されたアメリカ、カリフォルニア州ソノマ郡に本社のある自転車メーカーです。元々はマウンテンバイク発祥の地としても知られるカリフォルニア州マリン郡に本社があり、マリンの自転車モデルの多くはその周辺の地名にちなんで命名されています。競技というよりは遊び心を大切にしたモデルの自転車をラインナップしていて、子ども用の自転車の選択肢も多いという特徴があります。比較的低価格帯のモデルが多いのも入門の一台として選択しやすいと思います。キャリアを装着すれば、ツーリングバイクとして活用できるモデルもたくさん販売しているので、旅自転車として選択肢になり得ると思います。

この他にも様々なブランド

ここで取り上げたのはほんの一部。ツーリングバイクを発売している自転車ブランドはたくさんあり、それぞれに得意分野だったり特徴、デザインなどが違います。自転車屋さんによっても得意にしているブランドも違ってくると思います。機能はもちろん、見た目のデザインも。自分のスタイルや好みに合った一台と出会える一助になれば幸いです。

ツーリングバイクが一台あれば色々な楽しみ方ができますね!

自転車には自動車と違って定期的な車検の義務がありません。ある意味、自分の責任で良い整備状態を維持する必要があります。自分でのメンテナンスが難しい場合は、自転車ショップでお任せする形になることが多いと思います。そのためにも信頼できる自転車ショップで自転車を購入するのがおすすめです。インターネットでの購入はおすすめしません。自転車を長く安全に乗り続けるためにもメンテナンスや修理の維持コストがかかることは知っておきましょう。

AD (Googleアドセンス広告)

自転車旅行の方法

自転車への荷物の積み方ひとつとっても、サイドバッグスタイルから、ザックスタイル、バイクパッキングスタイルまで、工夫次第で様々な方法をとることができます。キャリアなしである程度の荷物を運ぶことができるバイクパッキングのメリットは先述のとおりです。

サイドバッグの3つのメリット

自転車で荷物を運ぶには、いくつかの方法がありますが、ツーリングバイクでよく利用されるようなサイドバッグ(パニアバッグ)を活用する方法にはいくつかのメリットがあります。日本ではシティサイクルの文化が根強いため、前かごや荷台に直接括りつけることが多いですが、自転車の先進地であるオランダやドイツなどの国では、日常の生活用自転車でサイドバッグを使うことはとても一般的です。

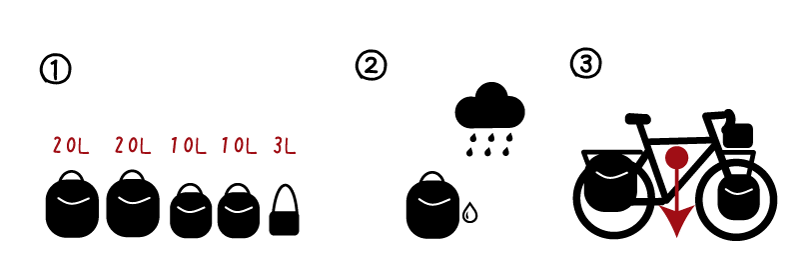

①たくさんの荷物を運ぶことができる

これは、まず積載量が多いことが挙げられます。シェアの高いオルトリーブのサイドバッグであれば、片方のバッグで20Lほどの容量で耐荷重9㎏というカバンもあります。1つでこの容量ですから、2つあるいは4つ付けることで、かなりの量の荷物を運ぶことができます。衣類だけでなく、テントや寝袋、コンロやコッヘルなどのキャンプ用品も容易に収納することができますね。取り外しも便利で、外した後は肩掛けバッグやザックとして持ち運べるモデルも販売されています。

②完全防水のバッグが多い

クラシカルなスタイルだと、帆布のような素材を使ったサイドバッグを敢えて使うことがありますが、現代のツーリングシーンでは完全防水のサイドバッグを使うことがとても多いです。マリンスポーツなどでも防水バッグとして使われるローリングタイプ(くるくると口を丸めて閉めるタイプ)のバッグが多く、私も旅の途中で大雨にあったことは何度もありますが、浸水したことはありません。電子機器などを運ぶさいにも、こうしたバッグは安心ですね。

③実は安定して走行性が向上する

例えば、背中に大きなザックを背負う場合とサイドバッグで両側に振る場合を比べてみると、重心の高さがだいぶ違います。サイドバッグを使うことで、重心が低くなるためより安定して走ることができます(私の体験上)。慣れるまではフラフラとしていまうかもしれませんが、慣れると荷物を積載している時の方が、まっすぐ走りやすいように感じます。旅の途中で宿に着いた後、荷物を外して自転車に乗ると、逆にフラフラしてしまうこともあります。

サイドバッグを2つ使う場合、前に2つ付けるのか、後ろに2つ付けるのか、スタイルが分かれると思います。私もどちらのスタイルでも旅したことがありますが、後ろ2つだと、自分の体重も含めて後ろ加重が大きすぎて、後輪タイヤのパンクなどのリスクが多い気がします。前2つだとハンドリングがしにくいように思われるかもしれませんが、両側の重さを調整することで走行にさほど問題はないと感じています。なお、サイドバッグ1個だけを付ける場合には、左後がおすすめです。慣れれば片側だけでも全く問題ないです。日本の場合、左側通行なので、左サイドバッグのみの方が車との接触リスクを下げられます。

輪行してもっと遠くへ

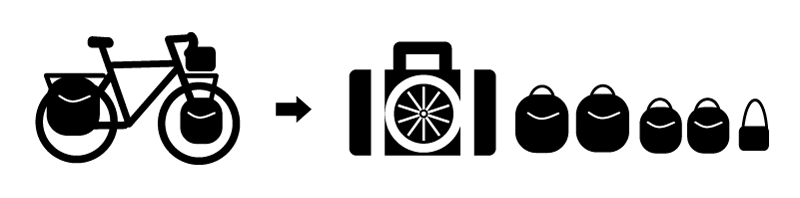

鉄道や車、船などを使わずに自力で現地まで走行することを「自走」と言ったりしますが、休暇の期間によっては行動範囲が限定的になってしまうこともあります。そのため、遠くまでツーリングに行きたい場合には、「輪行」という方法をとることがあります。輪行とは自転車の前後輪を外すなどして、専用の輪行袋というバッグに収納、鉄道などの公共交通機関に乗ることを言います。例えば、キャンプツーリングの聖地である北海道へは、多くのツーリストは飛行機や船で自転車も運ぶといった方法を取ります。

ツーリングバイクのうち、ランドナーや折りたたみ・ミニベロは、こうした輪行のしやすさを考慮して設計されていることが多いです。ランドナーの場合は、フォーク抜き輪行といって前側のタイヤをフレームの一部ごと外すことができたり、デモンタブルというフレームを分割できる機構が付いていたり、泥除けを分割できたりと、かなり小さくまとめることができます。ツーリングモデルの折りたたみ自転車の場合は、そもそもキャリアも想定した収納方法が設計されていることも多いです。

キャンプツーリングの自転車を輪行する場合、サイドバッグなどの荷物はどうするのかという問題があります。そもそも、頑丈に作られているツーリングバイクは重量があり、それに衣類やキャンプ道具なども一緒に担いでいくのは大変です。私もキャンプツーリングを始めたばかりのころは、全て頑張って運んでいましたが、あまりの重さに嫌になってしまいそうだったので、今は宅配便を活用するようにしています。自転車は自分で運びますが、サイドバッグやキャンプ道具などは一式、事前に現地のヤマト運輸さんの営業所留めで送っておき、到着次第回収するという方法をとっています。帰路は逆に自宅へ送ります。自転車を宅配便で送るのは何かとハードルが高く、コストも高いので、この方法をとっています。

スタイルの確立を目指す

工夫やアイデア、装備のスペックや機能が、ツーリングの快適さに直結するのも、こうした自転車旅行の面白いところでもあります。自転車旅行を趣味でされている方のブログなどを拝見しても、それぞれのスタイルをもってらっしゃって、とても個性豊かで自由です。究めていっても「これが正解!」がないのもこうしたツーリングの魅力です。様々な道具を試してみたり、これは持って行く?持って行かない?、選んでみたり、自分のスタイルを確立を目指す行程もぜひ楽しんでみてくださいね。

人力でたくさんの荷物を運ぶ道具としても自転車は優れています!

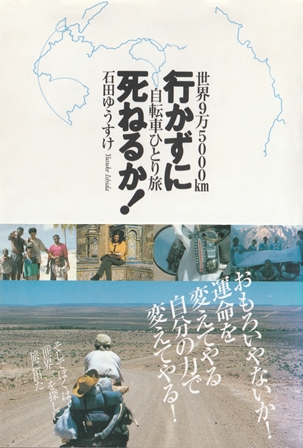

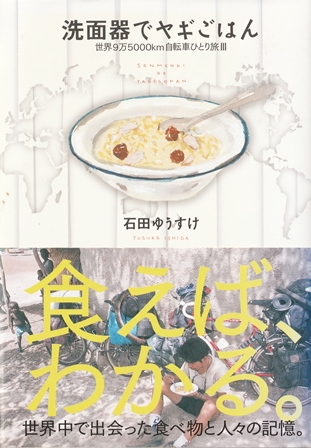

自転車で旅に出たくなる本

世界を自転車で旅した旅行記は、数は多くありませんが幾つかの本が出ています。中でも個人的におすすめなのが「石田ゆうすけ」さんという旅人の本です。「行かずに死ねるか!」は7年半かけて世界を自転車で旅した記録を基にしたノンフィクションエッセイです。きっと自転車で旅してみたくなりますよ!

自転車ツーリングのアイテム

荷物の積載力をあげたり、快適なツーリングを目指したりするためのアイテムには様々なものが販売されています。多くのアイテムは、様々な大きさや形の自転車に装着できるように、幅をもたせたような工夫がされていることがあります。しかしながら、手持ちの自転車によっては、装着できないアイテムや、装着できたけれども他の部分の干渉して具合がよくないということも多々あります。装着できるかどうか、サイズはどうかなどは事前に入念に確認する必要があります。

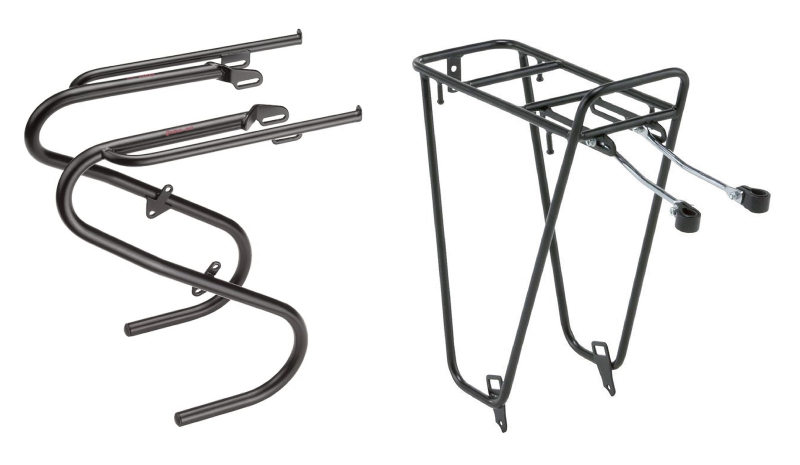

キャリア

サイドバッグスタイルで多くの荷物を運べるようにするには、やはりキャリア(荷台)が便利です。ダボ穴と呼ばれるネジ穴が自転車フレームについているかによっても、どのタイプのキャリアが付けられるかが変わります。ダボ穴がなくてもバンドなどで留めるタイプも販売されていますが、やはり耐久性を考えるとネジでしっかりと留められるタイプがおすすめです。また、多くのキャリアは耐久性を高めるためにスチール素材が使われていますので素材で迷うことはなさそうです。前側の荷台はフロントキャリア、後ろ側に付ける荷台はリアキャリアと呼ばれますが、荷物の量によって両方を装着するもよし、片方だけを装着するのもOKです。ちなみに、シェア率の高いキャリアブランドにはドイツの「Tubes(チューブス)」、日本の「Minoura(箕浦)」や「Nitto(日東)」などがあります。マウンテンバイク系のツーリングバイクにはTubesが、クラシカルなランドナータイプにはNittoが似合うと思います。キャリアにも色々な形や種類がありますので耐荷重などもチェックした上で、自分の自転車に装着でき、かつ自分のスタイルにあったものを選んでみて下さい。

サイドバッグ

サイドバッグは自転車の両サイドにぶら下げるような形で装着するバッグのことで、パニアバッグと呼ばれることもあります。荷重や積載量を考慮し、前側のフロントサイド用と後ろ側のリアサイド用と分けて設計されていることがあります。また、左右の両サイドに付けることを想定されているので、2つペアで販売されていることが多かったり、両方のバッグが上で繋がっていたりするバッグもあります。素材も伝統的な帆布のものから、完全防水の化学繊維素材のものまで幅広いです。現代的なツーリングでは、ドイツの「Ortlieb(オルトリーブ)」のサイドバッグが圧倒的なシェア率を誇っています。完全防水のロールアップタイプの耐久性のあるバッグで、キャリアへと装着する金具も調整することができますし、取り外しもとても簡単です。また最近はOrtliebのサイドバッグに似た機能をもつ「Rockbros(ロックブロス)」などの廉価なサイドバッグも簡単に入手できるので、エントリーとしてこうしたものから始めてみるのもいいですね。

フロントバッグ

容量だけを考えたらサイドバッグで十分なのですが、多くのサイドバッグは部屋が分かれていない袋型のシンプルなものが多いです。そのため、頻繁に取り出すものをサイドバッグに入れておくと、どこに入れたか分からなくなってしまうことがよくあります。お財布やカメラなどよく使う荷物は、フロントバッグに入れるようにしています。スポルティーフのような軽装備のツーリングでは、フロントバッグ一つだけというスタイルも多いです。ハンドルにバンドで固定するタイプや、下から支える用の小さなキャリアを使うタイプなどがあります。サイドバッグ同様に素材や形、容量なども様々です。ドロップハンドルの場合は、幅に収まるサイズのフロントバッグを用意しましょう。

サドル

長距離や長期のツーリングでは、とにかく快適性がとても大切です。海外のキャンプツーリングシーンなどでも、サドルは快適性を重視した革サドル(レザーサドル)が良く使われています。というよりもほぼ一択といったシェア率を誇っています。日本で入手しやすいのはイギリス伝統の「Brooks(ブルックス)」というブランドの革サドルで「B17」というモデルが定番です。女性用のモデルも発売されています。レザー商品なので定期的なメンテナンスが必要だったり、防水でなかったりしますが、乗るほどに自分のお尻に馴染んできて、違和感がなくなってくるのがすごいです。最近は完全防水のラバー素材で現代的な「Cambium」というモデルも人気です。クラシカルなツーリングバイクから折りたたみ自転車まで幅広い自転車に似合います。普遍的な美しさもありますね。

耐パンクタイヤ

旅先でのパンクは、行程が遅れてしまう大きな要因となってしまいますし、荷物をたくさん積載している状態から、タイヤを外してパンク修理をすることはとても面倒でストレスになります。とは言っても、やはりサイクリングにパンクはつきものです。根本的な解決方法はないのですが、パンクしにくいタイヤ、つまり耐パンクタイヤを履くというのは有効な一手だと思います。海外のアドベンチャー系のツーリストの自転車を見ると、こちらもドイツの「SCHWALBE(シュワルベ))」というタイヤメーカーの「Marathon」というシリーズ一択です。かなり高いシェア率を誇ります。金属片やクギなどが刺さりにくいような構造のタイヤになっていて、分かりやすく言うと「重さとかグリップとかそういうのはひとまず置いておいて、パンクのしにくさだけに振り切ったタイヤ」です。遅刻したら大変な通勤・通学の自転車用のタイヤとしても非常に優秀で、私も長年愛用しています(最近、いつパンク修理をしたか忘れてしましました)。

バイクパッキングのアイテム

キャリアを使わないバイクパッキングでは、サドルの後方にぶら下げるように付ける「サドルバッグ」やフレームの三角形の空間を利用した「フレームバッグ」、ハンドルに括り付ける「フロントバッグ」といった容量が多めの専用バッグを活用します。荷物の容量に限界があるのと、バンドでとめるので横に揺れることは許容しなくてはなりません。バッグを使う方法以外にも、フロントフォークにマウントを取り付けて、荷物を直接バンドで括り付ける方法もとります。サドルバッグやフレームバッグ、フロントバッグを活用する場合、サイズや形状、干渉しないかどうかがとても重要になってきます。サドル高が低すぎるとサドルバッグが後輪に擦れてしまったり、フレームの三角形とバッグのサイズや形が合っていないと装着できなかったり、ドロップハンドルの幅にフロントバッグが合っていなかったり、フロントバッグが前輪にすれてしまうこともあります。特に女性の比較的小さなサイズの自転車で、こうした問題は発生しがちです。サイズと形状を事前にしっかりと確認したうえで、購入することをおすすめします。

このほかに、キャンプ道具にもバリエーションが無限にありますね!

スポーツ自転車を始めたい

初心者女子サイクリングのはじめ方

サイクリングに興味が出てきたり、スポーツ自転車を始めてみたいという初心者・ビギナーの方(特に女子サイクリスト)に向けて、サイクリングを始めるための情報をガイダンス的にまとめてみました。最初は分かりにくい自転車の種類や、サイクリングのスタイル、一緒に準備すべきアイテムやあると便利なアイテム、トレーニングの方法や注意すべきポイントなどを紹介しています。

スポーツ自転車にはどんな種類がある?

自転車にはさまざまな楽しみ方があります。スポーツ自転車とひとことに言っても、その種類はたくさんあって、初心者の方やサイクリングに興味を持ったばかりの方は、どんな種類があるのか、どこがどう違うのか、なかなか分かりにくいと思います。ロードバイクやマウンテンバイク、クロスバイクなどスポーツ自転車の特徴と、どんな使い方にぴったりなのかを大まかにご紹介したいと思います。

各部分の名前や基本的な仕組み

ロードバイクやクロスバイクなどのスポーツ自転車をこれから趣味にしてみたいなぁ、サイクリングを始めてみたいなぁという方に、ひとつハードルが高く感じるのが「専門用語」ですね。実際に自転車ショップに行ってみたり、すでにサイクリングを趣味にしている方にオススメ情報を教えてもらったり、そんなときに、事前にちょっとでも知っておくと何かと便利な「自転車の各部分の名称」について、必要な部分に絞ってご紹介できればと思います。

ツーリングバイク以外の選択肢も

自転車の楽しみ方は、本当に自由で幅広いものです。サイクリングを始めてみたいなぁ、ちょっといい自転車を買ってみたいなぁという初心者・ビギナーの方(特に女子)に向けて、サイクリングを始めるための情報をガイダンス的にこちらのウェブページにまとめてみました。最初は分かりにくい自転車の種類や、サイクリングのスタイル、一緒に準備すべきアイテムやあると便利なアイテム、トレーニングの方法や注意すべきポイントなどを紹介しています。